ДЕКОРАТИВНО - ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Красота свойственна самой природе человека. Ею человек стремится наполнить окружающий мир, наделить орудия труда и предметы сопутствующие ему в повседневной жизни. Эта область материальной культуры называется декоративно-прикладным искусством.

Истоки башкирского декоративно-прикладного искусства теряются глубине веков. Потребности кочевников в предметах вооружения и снаряжения, а земледельцев — в орудиях труда способствовали широкому развитию ремесел. Это, в свою очередь, открыло широкий путь к появлению декоративно-прикладного искусства, которое воплотилось в произведениях ткачества, вышивки, художественно-декоративной обработки дерева и металла в оформлении национального костюма и украшении жилища. Через всё это башкиры выражали свое отношение к природе и к жизни общества.

В эпоху средневековья в Башкортостане получили развитие такие виды изобразительного искусства, как наскальные изображения, монументальная скульптура и архитектура. Для выполнения наскальных изображений использовались обнажённые выходы скал. На гладкой поверхности их краской или гравировкой наносились фигуры животных, птиц. Наиболее своеобразна среди них фигурки человека с луком. В миниатюрных произведениях прикладного искусства кочевников особенно часто изображались медведи и кони в виде подвесок-амулетов. Медведи обычно изображались стоящими на всех четырёх лапах и с опущенной вниз головой. В изображении лошадей выражалось почитание этого благородного животного, они с такой любовью и мастерством выполняли контур мирно отдыхающего животного. Некоторые мастера изображали конские фигуры в сдвоенном виде. Это имело определенный чародейский, колдовской смысл: как бы усиливало охранительное значение амулета для его владельца, защищало от злых сил со всех сторон.

Дореволюционное декоративно-прикладное искусство башкир чаще всего ограничивалось потребностями семьи. Важным событием в жизни женщины было замужество. К свадьбе готовили большое количество тканых и вышитых вещей: узорный шаршау, свадебный костюм для девушки и жениха, полотенца, салфетки, скатерти, платки для приданого и для свадебных подарков. В период подготовки к свадьбе наиболее полно раскрывались творческие способности девушки и её мастерство вышивальщицы и ткачихи. В обычное время в кругу семейных забот почти не оставалось времени для творчества. Лишь немногие, наиболее талантливые мастерицы продолжали заниматься любимым делом. Их слава зачастую уходила далеко за пределы деревни.

Редкий дар резьбы становился занятием всей жизни некоторых мужчин. Резные

ковши, чаши и кадки для кумыса, изготовленные их золотыми руками,

пользовались широким спросом на местных базарах и ярмарках. Опытные резчики

бережно хранили и передавали тайны и секреты прикладного творчества от

поколения к поколению. Молодые мастера обогащали и усовершенствовали его.

![]() Декоративно-прикладное искусство башкир претерпело в своей истории периоды

взлёта и упадка. Но все же и до сегодняшнего дня оно донесло замечательные

образцы произведений культуры, созданные руками народных мастеров из башкир.

Декоративно-прикладное искусство башкир претерпело в своей истории периоды

взлёта и упадка. Но все же и до сегодняшнего дня оно донесло замечательные

образцы произведений культуры, созданные руками народных мастеров из башкир.

Одним из важных условий для дальнейшего успешного развития современного

декоративно-прикладного искусства является глубокое и всестороннее изучение

народного творчества. Поэтому учёные так старательно изучают сегодня

башкирское прикладное искусство, выясняют его истоки и историю развития.

Выявляют, собирают и в виде альбомов публикуют лучшие произведения народных

мастеров. А художники-прикладники и народные умельцы в своем творчестве

опираются на этот опыт.

Одним из важных условий для дальнейшего успешного развития современного

декоративно-прикладного искусства является глубокое и всестороннее изучение

народного творчества. Поэтому учёные так старательно изучают сегодня

башкирское прикладное искусство, выясняют его истоки и историю развития.

Выявляют, собирают и в виде альбомов публикуют лучшие произведения народных

мастеров. А художники-прикладники и народные умельцы в своем творчестве

опираются на этот опыт.

|

|

БАШКИРСКИЙ НАРОДНЫЙ ОРНАМЕНТ

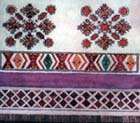

Одним из самых популярных видов прикладно-декоративного искусства башкир является народный орнамент. В переводе с латинского “орнамент” означает “украшение, узоры”.

Башкиры издавна многообразным, ярко красочным орнаментом украшали упряжь коня, хозяйственную утварь, одежду, обувь, жилище.

Первый подарок невесты-башкирки жениху состоял из вышитых орнаментом по белому льняному полотну нательных рубашек, портянок, носовых платков. В приданое невесты входили наволочки для подушек, скатерть, занавеси-шаршау, вышитые пышными узорчатыми орнаментами. Если в семье жениха были пожилые, верующие члены семьи, для них на темно-синем или темно-зеленом полотне вышивался невестой коврик-намазлык. При этом рисунки орнаментов создавались в соответствии со вкусом и фантазией исполнителей, передавались из поколения в поколение. По технике выполнения в большинстве случаев они были ручными: именно такой способ был доступнее для женщины.

Башкирский народный орнамент оказал большое влияние на орнаменты других народов и сам обогащался рисунками, переносимыми из других культур. Башкирский орнамент сегодня успешно осваивается местными мастерами для производства ковров, платков, рубашек, кофточек, салфеток, деревянной посуды, подарочных сувениров.

Башкирские мастера-резчики внесли в украшение жилищ немало элементов, обусловленных всем внутренним строением народной культуры. При этом предпочтение отдается традиционной орнаментике, к примеру, сложным композициям из S-образных фигур, рогообразному узору “кускар”.

В украшении жилищ важное место занимает также и цвет. В окраске чаще используется белый цвет, несколько реже — голубые и светло-голубые тона в сочетании с белым. Менее распространено употребление светло-зеленых и светло-желтых цветов. Наличники завершались карнизами. Им придавали разные формы. Например, форму пологой ярки, концы которой представляли собой прямые отрезки, загнутые кверху. Подкарнизные доски оформляли фигурными накладками. На подоконной доске и над карнизом наличника принято помещать силуэты птиц. Окна домов снабжают ставнями. Ставни оформлялись резьбой или росписью. Мастера-резчики выполняли на небольшую глубину круг, полукруг, ромб в сочетании с другими простейшими формами.

ОДЕЖДА

Национальный костюм башкир складывался в течение веков. Единого

общебашкирского костюма не было и не могло быть, потому что каждое

башкирское племя имело свои отличия. Основными материалами при изготовлении

одежды были домашней выделки сукно, ткани из растительных волокон, кожа,

овчины, меха, дикорастущие крапива и конопля. Большим спросом пользовались

шёлк, бархат, кустарные и фабричные ткани. В прошлом каждая женщина в той

или иной мере обладала мастерством, искусством изготовления одежды.

Искусство безымянных мастеров передавалось из поколения в поколение. В

башкирском национальном костюме нашли применение разнообразные материалы и

приёмы: узорное ткачество, вышивка, аппликация, ювелирное мастерство,

вышивки из кораллов, бисера и серебра, тиснение по коже.

У башкир кроме повседневного и обрядового существовало несколько видов

национальной одежды исключительно обрядового назначения. Праздничный костюм

по форме, по покрою почти полностью повторял будничный.

У башкир кроме повседневного и обрядового существовало несколько видов

национальной одежды исключительно обрядового назначения. Праздничный костюм

по форме, по покрою почти полностью повторял будничный.

В состоятельных семьях и повседневная одежда выглядела довольно нарядно.

Многие украшения из кораллов и серебра носили и в праздники, и в будни.

Вообще для национального костюма башкир характерна была декоративность.

В состоятельных семьях и повседневная одежда выглядела довольно нарядно.

Многие украшения из кораллов и серебра носили и в праздники, и в будни.

Вообще для национального костюма башкир характерна была декоративность.

Особенно красочно выглядел женский праздничный наряд. Наиболее торжественным

считался красный цвет. Из красного кумача шили праздничные женские платья,

мужские рубахи, штаны, тонким красным сукном (кармазином) отделывали верхнюю

одежду, обувь. Праздничная одежда мужчин, особенно костюм юношей и молодых,

также отличался большой яркостью, нарядностью. Также роскошью отличался

костюм богатых мужчин. Имущественное неравенство в обществе в наибольшей

степени отражалось именно в праздничной одежде различных слоев населения.

Особенно красочно выглядел женский праздничный наряд. Наиболее торжественным

считался красный цвет. Из красного кумача шили праздничные женские платья,

мужские рубахи, штаны, тонким красным сукном (кармазином) отделывали верхнюю

одежду, обувь. Праздничная одежда мужчин, особенно костюм юношей и молодых,

также отличался большой яркостью, нарядностью. Также роскошью отличался

костюм богатых мужчин. Имущественное неравенство в обществе в наибольшей

степени отражалось именно в праздничной одежде различных слоев населения.

Печать достатка лежала на дорогих шубах из меха лисы, куницы, выдры. Камзолы

и верхняя одежда богатеев были из среднеазиатских шелков, атласа, отделаны

позументом, мехом, ярким сукном. Исключительно одеждой пожилых башкир из

состоятельных семей были зелёные, синие, красные, широкие и длинные шелковые

халаты.

Печать достатка лежала на дорогих шубах из меха лисы, куницы, выдры. Камзолы

и верхняя одежда богатеев были из среднеазиатских шелков, атласа, отделаны

позументом, мехом, ярким сукном. Исключительно одеждой пожилых башкир из

состоятельных семей были зелёные, синие, красные, широкие и длинные шелковые

халаты.

Обрядовая одежда башкир привлекает внимание своей яркостью, праздничностью. Особых правил для одежды приглашенных на свадьбу не было. Каждый участник свадебного торжества по своему усмотрению надевал свой лучший праздничный наряд. Определённых правил придерживались лишь в одежде невесты и жениха.

Обряд наречения имени новорожденных сопровождался большой торжественностью. Присутствующие одевались празднично, но не ярко. Пришедшие на праздник были лишь участниками, главная роль отводилась матери и новорожденному.

ЖЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Женский национальный костюм башкир состоял из платья, нагрудной повязки, широких шароваров-штанов, заправленных в чулки или носки, короткой безрукавки или приталенного кафтана, туфель или сапог и соответствующего возрасту и семейному положению головного убора.

Женские платья были закрытой формы, с глухим воротником, длинным рукавом, широким, длиной до щиколоток, подолом. Шили платья из холста, пестряди, покупной ткани. Платья из однотонных материалов украшали яркими атласными лентами, разноцветными полосками, аппликационными нашивками и узорами. На подоле праздничных платьев цветными шерстяными нитками тамбурным швом вышивали пышный узор из завитков, стилизованных цветов, листьев и свешивающихся кистей. Широкие шаровары-штаны шили из белого или полосатого холста, красного ситца или кумача.

Обязательной принадлежностью костюма башкирской женщины была нагрудная повязка — тушелдерек. Она являлась необходимым дополнением к платью. Нагрудную повязку невесты надевали после свадьбы или после рождения первого ребенка.

Украшения для женской одежды разделяются на 4 группы шейно-грудные, нагрудные, головные и наручные. К шейным украшениям относятся бусы, чаще коралловые, реже стеклянные или из янтаря. Гораздо чаще они надевали на шею ожерелъе или вернее ошейник из полосы бархата (муйынсак).

Нагрудные украшения закрывали всю грудь от воротника и завязывались на

шее тесёмками, богато украшались ювелирными поделками. Они являлись зеркалом

женского благосостояния, внимания и любви со стороны супруга или жениха.

Селтэр имел прямоугольную, немного расширенную к низу форму и состоял из

двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней

коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей её материи. Селтэр шили

из холста, выкрашенного в красный цвет.

Селтэр имел прямоугольную, немного расширенную к низу форму и состоял из

двух частей: верхней матерчатой, сплошь зашитой кораллами, и нижней

коралловой сетки, свободно лежащей на подстилающей её материи. Селтэр шили

из холста, выкрашенного в красный цвет.

Платье, штаны и нагрудные повязки у большинства башкирских женщин были одновременно и нательной, и домашней одеждой.

Приталенная безрукавка (камзол) была одеждой преимущественно представительниц состоятельных семей. Гораздо чаще на платье надевали длинные, расклешенные в полах распашные одежды — елян. Эти одежды были более короткими и приталенными, и в большей мере приспособленными, одновременно и к домашним условиям, и для улицы.

Поверх камзола во время выполнения домашних работ повязывали ситцевые или домотканые передники. Мастерицы украшали его узором, одной-двумя ситцевыми оборками или узкой полосой тамбурной вышивкой.

В любое время года, независимо от погоды, женщины носили одну и ту же обувь. Это были кожаные башмаки, сапоги из сыромятной кожи с суконными голенищами. Последние украшали вокруг задника нашивками из разноцветного сукна на черном, желтом или зеленом фоне.

Женский наряд дополнял еще несложный головной убор. Чаще всего это был светлый или яркий красный платок, повязанный за два соседние угла.

МУЖСКОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ

Мужской национальный костюм башкир состоял из рубахи, штанов, шерстяных чулок и сапог. На голову надевалась тюбетейка, поверх нее меховая шапка (бурок). Поверх рубахи надевался камзул или казакей. Верхней одеждой был суконный сэкмэн и меховая шуба, они обязательно подпоясывались.

Тюбетейки чаше всего были бархатные, чёрные, и нередко были украшены нашитыми мишурными звездочками и блестками, а иногда богато украшены серебряным шитьем. Меховые шапки былин круглые, покрытые сукном. Шились они всегда из бараньего меха с выпушкой из меха бобра или лисицы. Богатые башкиры носили камсат бурек, околыш, которого делали из меха выдры или бобра.

Мужчины головные уборы носили постоянно, и зимой, и летом, потому что мусульманская религия запрещала взрослым башкирам ходить с непокрытой головой.

Довольно разнообразной была мужская обувь: сапоги (итек), кожаные башмаки, ичиги (ситек), бахилы. Мужская обувь (сарык) украшалась по низу голенища маленькими треугольниками из кожи. Украшениями мужской одежды были пояса: билбау, каптырга и кэмэр. С помощью билбау башкиры подпоясывали свою верхнюю одежду. Этот пояс изготовлялся самими башкирами, ткался он из ниток тёмных цветов и оканчивался бахромой. Каптырга — узкий ременной пояс, с вытисненным на его наружной поверхности узором, с крючкообразной пряжкой на одном конце и дырочкой на другом.

В большой моде у богатых башкир когда-то были ковровые щегольские кушаки, которые назывались кэмэр, с довольно дорогими медными гравированными или даже серебряными пряжками, богато украшенные бляхами с полудрагоценными камнями — агатом, сердоликом, бирюзой. В старину такие кушаки ценились очень дорого: за один кэмэр богачи давали пару быков.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Башкирский народный инструментарий состоит из ныне бытующих (курай, кубыз, думбыра), вышедших из употребления (кыл-кубыз, сорнай, борго, дунгур, думбурзяк, награ, шакылдак, ятаган) и проникших в быт в конце XIX века инструментов европейского происхожде-ния (тальянка, мандолина, скрипка).

Самый древний и самобытный инструмент — это курай. Он легко изготовляется самими исполнителями из полого внутри стебля растения (русское название “дягель” или “дудник”), который в большом количестве растёт на территории Башкирии.

Ученые считают, что курай изобрели ещё в каменном веке. Курай представляет собой разновидность флейты. Диапозон курая от трёх октав. Звучание поэтичное и эпически возвышенное, тембр — мягкий. Курай используется как сольный и ансамблевый инструмент. На открытом воздухе звуки курая разносятся далеко вокруг.

Другой распространённый в прошлом музыкальный инструмент — кубыз, также изобретённый ещё в каменном веке. Кубыз (зубанка) — инструмент небольшого размера с еле слышным звуком. Благодаря этому он был в про-шлом инструментом башкирской женщины. Башкирская женщина не имела права громко говорить и петь, а кубыз давал ей возможности, выражать свои чувства в музыке. Тихое и нежное звучание кубыза едва слышно: под его звуки можно тихо петь и, бесшумно танцевать. С другой стороны, кубыз настолько мал, что хранение его или утайка не представляла трудностей.

ТАНЕЦ

Танец — выражение духа и характера народа.

Веками создавались формы народного танца. Они кровно связаны с жизнью и бытом башкирского народа и, подобно сказаниям, являются художественным выражением его характера. В танцах оживает, становятся зримыми страницы истории. Легенды и песни, дошедшие до нас из глубины веков, рассказывают, что пляски — героические, обрядовые, бытовые — сопровождали наших предков во все времена.

Языком и выразительными средствами танца являются различные изящные движения, яркие жесты, энергичные ритмы, шутливые реплики, похвалы, прибаутки, музыка, национальный нарядный костюм. Каждый танец имел свою конкретную мелодию, своеобразный национальный костюм, чёткую ритмику исполнения и неповторимость сюжета. В этом и заключается единство танца с костюмом, словом, музыкой, изобразительным и декоративным искусством.

Среди башкирских танцев выделяются мужские и женские, сольные и коллективные. Мужские танцы исполняются вольно, свободно, темпераментно. В них чувствуются полёт, устремленность ввысь. Характерны позы рук мужчин. Во время исполнения различных движений руки танцора высоко вскинуты в стороны вверх или вытянуты перед собой. Эти позы могли возникнуть в древности из подражания скачкам, понуканию коня, подергиванию поводьев, размахиванию плетью. Скотоводческий быт, кочевой образ жизни, охота, войны — всё это не могло не отразиться на башкирских танцах. Боевые традиции кочевников, а также борьба башкир против феодального и колониального гнёта закрепили в народных танцах воинственность поз, мужественную осанку, устойчивые жесты, строгую ритмику, энергичные дроби.

Наиболее популярными мужскими танцами в начале XX века были “Перовский”, “Охотник”, “Тимербай”. Все они отражают воинственность, охотничьи навыки башкир. В них встречаются такие движения, как выслеживание добычи, рубка саблей, выстрелы из лука, удары плетью, езда на коне. Возможно, в связи с тем, что башкиры охотились с ловчими птицами — соколами, ястребами, беркутами — в танцах встречаются движения, подражающие полету птиц.

Наиболее типичные черты башкирского мужского характера — воинственность, смелость в сочетании с поэтической мечтательностью нашли отражение в народный плясках. Мужские танцы исполнялись под аккомпанемент курая.

Женские танцы существенно отличались от мужских как по выразительным средствам, так и по манере исполнения. В женских плясках все движения исполняются плавно, спокойно.

Основную смысловую нагрузку в женских танцах несут руки. Различные трудовые процессы отображает такое движение, как щелчки пальцами. Это танцевальное движение могло означать и сбор ягод, и дойку кобылиц, и обработку шерсти, и прядение. Элементы женского труда встречаются во всех женских плясках. Башкирские женщины подражают в танцах приготовлению айрана, кумыса, сбиванию масла. Одно движение отделяется от другого круговыми ходами. Изобилуют такие движения, как щелчки пальцами, игра плеч, засучивание рукавов. В плясках наблюдается сочетание плавного лёгкого хода с чёткими громкими дробями в центре площадки. Темп башкирских женских плясок умеренный. Женские пляски исполнялись под аккомпанемент кубыза, курая, стук ведра, подноса, под голосовое сопровождение.

В конце XIX в. широкое распространение получили плясовые песни — такмак. Такмаки пела то одна, то другая исполнительница.

УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Башкиры создали богатый фольклор. В произведениях устного народного творчества художественно отражены воззрения древних башкир на природу, их житейская мудрость, обычаи, понимание справедливости и творческая фантазия.

В сказании об “Урал батыре” башкирский народ выразил своё представление о возникновении и развитии жизни на земле, о вечном борьбе добра и зла, света и тьмы. В “Урал батыре” противостоят друг другу два брата — Урал и Шульган. Первый стоит во главе добрых сил, его цель найти живую воду и победить смерть на земле. В поисках воды герой пускается в странствия по свету и не раз встречается с братом Шульганом — воплощением зла. На стороне Шульгана выступает царь-людоед Катил, царь драконов Кахкаха.

Они неоднократно пытаются убить Урал батыра, направляя на него то быка-великана, то многоглавого змея дракона. Однако и Урал батыр имеет защитников. Ему активно помогает дочь солнца, царица птичьего и животного мира. Она дарит крылатого коня Акбузата и добывает живую воду. Желая принести счастье людям, Урал батыр обрызгал водой всё вокруг и земля приобрела цветущий зелёный вид.

Урал батыр сделал бессмертной природу, но не людей. И сам он погибает в борьбе с Шульганом, тело его превращается в Уралтау. Дочь солнца и сыновья Урал батыра прибывают после его смерти на Урал. Вместе с ними горы заселяют птицы и животные. Сыновья булатным мечом Урал батыра разрубают горы и на этих местах появляются полноводные реки — Яик, Агидель, Нугуш и Сакмара.

По мнению некоторых учёных “Урал батыр” среди известных миру эпосов — самый древний, ему 4 тысячи лет.

Башкирские сказки выражают национальные черты, быт и обычаи народа. В сказках действуют егеты (добрые молодцы) и батыйта (храбрые воины). Они прекрасно владеют луком, то есть метко стреляют, совершают добрые дела, помогают людям.

Башкирские сказки зло высмеивают притеснителей народа: падишахов, ханов, баев.

В сказках рассказывается от тяжёлой жизни бедняков, сирот, но чаще всего она бывает весёлой, чем грустной.

Башкирские сказки восхваляют честность и великодушиедклеймят трусость тех, кто бросает товарищей в беде, призывают к труду, изучению ремёсел, учат ценить и почитать старых людей. Богатырские сказки повествуют о борьбе с чудовищами, об испытаниях, связанных с решением трудных задач. Батыр покидает дом, чтобы повидать свет, себя показать и найти применение своим силам.

В волшебных сказках повествуется о различных чудесах, звери говорят “человечьим голосом”, помогают в беде. Волшебные предметы могут изменять свой внешний вид и превращаться в другие предметы.

В башкирских пословицах и поговорках отражена история народа с древнейших времён по наше время. Например, поговорка-примета “Ворона каркает — к несчастью” связана с древними представлениями башкир, что ворона — птица-вещун, предупреждающая людей об опасности.

Одушевление природы нашло выражение в поговорке “лес — уши, поле — глаза”. В пословице “У одинокого и лук может потеряться, а у того, кто с родом, и стрела не потеряется” народ высказывает мысль, что человек должен жить в коллективе. Пословицами народ осуждал биев, мулл, чиновников: “Не ходи к бию — сам за тобой придёт, не ходи к хану — сам за твоим добром придёт”, “Богатому каждый день праздник, бедному — каждый день горе и заботы”.